2025年5月に値上がり決定!再エネ賦課金の推移や費用削減方法を解説

世界情勢の影響からの燃料費高騰や円安などで電気料金が値上がり傾向です。

このため、電気料金の値上げは事業活動に大きな影響を及ぼします。

業務効率化やコスト削減といった企業努力を行っても、電気料金の値上げによって相殺されてしまうこともあり、頭を悩ませる企業経営者も少なくないでしょう。

電気料金にはさまざまな料金項目がありますが、再エネ賦課金の単価の上昇も電気料金の値上げにつながっていることはご存知でしょうか。

そこで本記事では、再エネ賦課金の仕組みや単価の推移などを紹介しつつ、電気料金を削減する方法などを解説します。

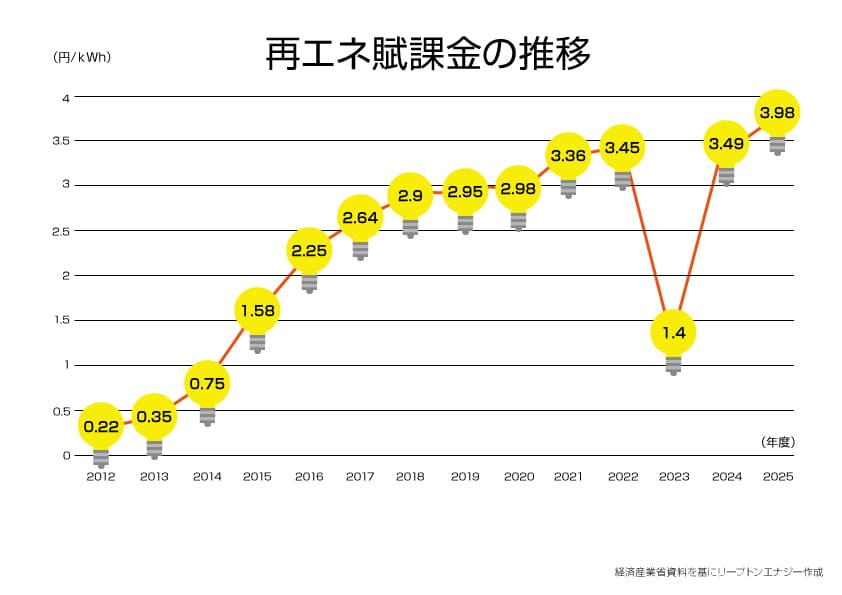

【2025年最新】再エネ賦課金の推移

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」とは、発電した再生可能エネルギーを、電力会社が一定価格で買い取る仕組みを指します。

また、買取の際に費用を負担する形で、電力の使用者が電力会社を通じて支払っているのが「再生可能エネルギー発電促進賦課金(略して再エネ賦課金)」です。再エネ賦課金の単価は、毎年3月下旬に資源エネルギー庁が発表します。

5月からその年度(概ね5月〜翌年4月)の単価が適用され、電気料金に上乗せされる形で請求されます。再エネ賦課金の単価は全国一律の料金体系となっており、その単価は以下のように推移しています。

※グラフは当社で独自に作成しております。

FIT制度が開始された2012年の0.22円でスタートし、再エネ賦課金の単価は年々上昇を続けています。2024年度は過去最高値となり、2025年度は更に上昇することが決定しました。

2012年度の0.22円に比べると、約18倍に当たる3.98円となっています。

・経済産業省「再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2025年度以降の買取価格等と2025年度の賦課金単価を設定します」

・経済産業省「再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2024年度以降の買取価格等と2024年度の賦課金単価を設定します」

・経済産業省「再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2023年度以降の買取価格・賦課金単価等を決定します」

・2021年度以前│新電力ネット「再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移」

2023年に再エネ賦課金の価格が下がった理由は?

グラフで分かる通り、2023年度の再エネ賦課金の単価が前年度に比べて下がりましたが、これは回避可能費用が増大したことが主な要因です。

再エネ賦課金の単価は、「再エネの買取費用(円)」「回避可能費用(円)」「販売電力量(kWh)」「電力広域的運営推進機関事務費(円)」の4つの要素から算出されます。

このうち、再エネ電力を買い取ることによって本来予定していた発電をやめたことで電力会社が免れる支出のことを回避可能費用と言います。

2023年度はウクライナ危機が発生したため市場価格が急激に高騰し、再エネ電力の販売収入が増加するとの見通しから、回避可能費用等が前年度の2.5倍(2021年度1兆4,609億円、2022年度3兆6,353億円)となりました。

このような理由で、2023年度の再エネ賦課金の単価が値下がりしたのです。

2025年5月に再エネ賦課金が上がる理由は?

2023年度は再エネ賦課金の単価が値下がりしましたが、その分、2024年度から大きく値上がりをしています。再エネ賦課金の単価は、再エネの買取価格と市場での売却価格の差に基づいて算出されます。

2022年度の単価を低くした分、電力会社が買い取った再エネ電力を売却した際の収入が少なくなりました。

そのため、2024年度は再エネ賦課金の単価を値上げする必要があったのです。これが2024年度に再エネ賦課金の単価が再び上昇した主な理由です。

更に2025年度は「回避不可能費用」が減少したこと、化石燃料の調達コストが落ち着きはじめ、電力の市場価値が落ち着いてきたこと、 再生可能エネルギーの普及が進み、電気の買取量が増えていることなどから再エネ賦課金が上昇しています。

再エネ賦課金の計算方法

再エネ賦課金を算出するには、「再エネの買取費用(円)」「回避可能費用(円)」「販売電力量(kWh)」「電力広域的運営推進機関事務費」の4つの要素をもとに計算すると前述しました。

計算式は以下になります。

再エネの買取費用等とは、再生可能エネルギーを買い取るために電力会社が支払う費用を指します。また、回避可能費用とは、前述したように本来予定していた発電をやめたことで支払わなくて済む費用のことです。

一方、電力広域的運営推進機関とは、需給計画や系統計画を取りまとめ、電力供給の指示などをして電力の安定供給に向けた活動を行う機関です。

主に、改正「再エネ特措法」施行によるFIP制度や、太陽光発電設備などを廃棄する際に必要な廃棄費用の積立制度である廃棄費用積立制度に関連するシステム構築などを行っており、毎年費用が計上されます。

最後の販売電力量は、過去の実績をもとに電気事業者が推計した販売電力量となります。これらを用いて上記の計算式で計算することで、翌年度の再エネ賦課金の単価が決定されます。

なお、2022年度から2025年度の算定根拠は以下の表のようになっています。

|

年度 |

再エネの買取費用等 |

回避可能費用等 |

電力広域的運営推進機関事務費 |

販売電力量 |

再エネ賦課金単価 |

|---|---|---|---|---|---|

|

2021年度 |

3兆8,434億円 |

1兆1,448億円 |

3億円 |

8,036億kWh |

3.36円 |

|

2022年度 |

4兆2,033億円 |

1兆4,609億円 |

17億円 |

7,943億kWh |

3.45円 |

|

2023年度 |

4兆7,477億円 |

3兆6,353億円 |

9億円 |

7,946億kWh |

1.40円 |

|

2024年度 |

4兆8,172億円 |

2兆1,322億円 |

10億円 |

7,707億kWh |

3.49円 |

| 2025年度 |

4兆8,540億円 |

1兆7,906億円 |

10億円 |

7,708億kWh |

3.98円 |

参考:2021年度「FIT制度における2021年度の買取価格・賦課金単価等を決定しました」

そもそも再エネ賦課金とは?

再エネ賦課金とは、前述したように再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が買い取る際に使われる費用です。

発電する際にCO2が排出される化石燃料の使用量を削減するには、再生可能エネルギーを普及させることが必要です。再エネ賦課金は、国民全体で再生可能エネルギーを普及させるという意味合いで、毎月の電気料金に上乗せされます。

再エネ賦課金の対象は太陽光発電が代表的ですが、風力、水力、地熱、バイオマスなども含まれます。再エネ賦課金を支払うのは家庭だけではなく、電気を使うオフィスや工場、店舗なども対象です。

なお、支払った再エネ賦課金は電力会社の売上になるのではなく、国が指定する機関に電力会社が納める仕組みになっています。

再エネ賦課金の総額はいくら?

月々の電気料金は、電力単価×使用電力量+再エネ賦課金単価×使用電力量、燃料費調整単価×使用電力量で主に算出されます。

このうち再エネ賦課金の単価は全国一律となっており、使用する電力量によって増えていきます。

例えば、2025年度の再エネ賦課金単価は3.98円/kWhのため、1カ月の電気使用量が1000kWhの場合、以下の計算式で再エネ賦課金が請求されます。

この金額が通常の電気料金に上乗せされることになります。

なお、小数点以下がある場合は切り捨てられます。

東京電力や九州電力など再エネ賦課金の金額は電力会社で異なる?

再エネ賦課金の単価は、地域差が出ないように全国一律で定められています。再生可能エネルギーへの転換は、国の政策であり、不公平にならないようにするためです。

そのため電力会社ごとに、あるいは地域ごとに再エネ賦課金が異なることはありません。

再エネ賦課金の支払い費用を減らす方法2選

電気の使用量が増えると再エネ賦課の支払額も増えるので、再エネ賦課の支払額を減らすには節電することが重要です。それ以外にも2つの代表的な方法がありますので、解説していきます。

太陽光発電など再生可能エネルギーを導入する

電気使用量を減らす代表的な方法は、自家発電を行うことです。太陽光発電設備などを導入して、発電した再エネ電力を活用することで、電力会社から購入する使用電気量を少なくできます。

この際、電気をためておくことができる蓄電池を導入すれば、さらに使用電気量を減らせます。日中発電した電気を蓄電池にためておくことで、発電できない時間帯の夜間や雨の日などにも電気を使えるからです。

太陽光発電設備を導入するには初期費用がかかるのが一般的です。しかし、PPAモデルと呼ばれるPPA事業者が提供するサービスを使うことで初期費用を抑えられます。

また、そもそもの太陽光発電の仕組みについて知りたい方は、下記記事も参考にしてみてはいかがでしょうか。

減免制度を利用する

一定の要件を満たす事業者の場合、再エネ賦課金減免制度を活用できます。

減免の割合は、製造業の場合は再エネ賦課金が4割か8割、非製造業の場合は2割か4割です。

減免制度を受ける主な要件は、電気使用量が年間100万kWh以上、申請する事業における電気使用量が申請事業所の半分以上を占めていること、などとなっています。

なお、減免認定の申請受付期間は毎年11月の1カ月間のみで、今年度の詳細についてはまだ発表はありませんので、希望される場合は情報の公表時期を確認しましょう。

まとめ

再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及をサポートする目的で、電力使用者が全国一律で支払っている費用のことです。本記事では、再エネ賦課金の単価を計算する仕組みや値上がりを続けている理由などを解説しました。

電気料金の値上げは経営を圧迫する要因になるため、できれば値上げをしてほしくないのが経営者としての本音ではないでしょうか。その中でも、2025年度の再エネ賦課金の単価は過去最高値になっています。

また、本記事では、電気料金を減らすには節約のほか、太陽光発電設備を設置する方法も紹介しました。電気使用量を抑えることができる上に、再エネ賦課金の金額も抑えることができるからです。

もし、太陽光発電設備の導入を検討する場合、自社工場で高品質かつ低価格の太陽光発電設備を製造している国内太陽光発電メーカーの「リープトンエナジー」がおすすめです。

世界水準として認められた認証を複数取得しているほか、世界6大陸を拠点とする研究機関「Bloomberg NEF」が太陽光発電メーカーとしての品質やブランド力を評価し、融資対象となるサプライヤーを公表する「Tier1リスト」にも選出されています。

また、自社製架台やパワーコンディショナなどの取扱もあり、トータルで太陽光発電導入をお手伝いさせていただきます。

監修者

リープトンエナジーブログ編集部

”神戸発”太陽電池モジュールメーカー、リープトンエナジーが太陽光発電について易しく詳しく解説します。お問い合わせは、右上の「お問い合わせ」からお気軽にどうぞ。