ペロブスカイト型太陽電池とは?メリット・デメリットや図解画像で解説

近年、ペロブスカイト型太陽電池という新しいタイプの太陽電池が注目を集めています。

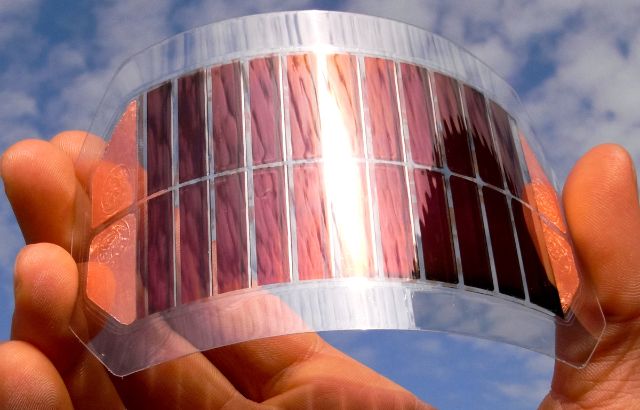

ペロブスカイト型太陽電池は、従来のシリコン型太陽電池と比較すると軽量で柔軟性があることが特徴です。

まだまだ研究段階ではありますが、将来の導入に向けて動き出している企業もいるのではないでしょうか。

本記事では、ペロブスカイト型太陽電池の仕組みや種類、メリット・デメリットなどを紹介します。

今後の実用化の見通しについても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

従来の太陽光発電の仕組みについて気になる方は、以下の記事をご参考ください。

目次

ペロブスカイト型太陽電池とは【なぜ普及しないのか?】

ペロブスカイト型太陽電池とは、太陽光の光を吸収するためにペロブスカイト構造を持つ材料を用いた太陽電池のことです。現在は海外も含めてまだ研究段階にあり、実用化や量産には至っていません。

そもそもペロブスカイトとは、「灰(かい)チタン石」という鉱物のことです。その独特な結晶構造は以前から着目されており、これまでも圧電材料などで利用されてきました。

ペロブスカイト型太陽電池の特徴は、これまでのシリコン太陽電池に比べて軽量で、柔軟性がある点です。製造コストが低いこともあり、実用化が期待されています。

ペロブスカイト型太陽電池の仕組みを図解で解説

ここでは、ペロブスカイト型太陽電池の仕組みを詳しく解説します。発電までの大まかな流れは、以下のとおりです。

まず、太陽光が「ペロブスカイト層」に当たると、ペロブスカイト材料中の電子が励起され、「正孔」と呼ばれる電荷の空孔が生成されます(「光吸収」)。

そして、励起された電子はペロブスカイト層から「電子輸送層」へと移動し、正孔は「正孔輸送層」へと移動します。このように、光によって生成された電子と正孔が分離されるのが「電荷分離」です。

電子輸送層に移動した電子は、電極を通って外部回路へ流れ出ます。一方、正孔輸送層に移動した正孔は、もう一方の電極を通って外部回路へ流れ込みます。

このように、分離された電子と正孔が外部回路を流れる(「電荷輸送」)ことで電気が発生する流れが、ペロブスカイト型太陽電池の発電の仕組みです。

ペロブスカイト型太陽電池の種類

ペロブスカイト型太陽電池は、その構造や材料によって大きく3つの種類に分類されます。ここでは、表で比較しながら素材や特徴を紹介します。

|

種類 |

素材 |

特徴 |

|

フィルム型 |

基板に柔軟性のある素材(プラスチックフィルムなど)を用いる |

・軽量で曲げられる |

|

ガラス型 |

基板にガラスを用いる |

・耐久性や耐候性に優れている |

|

タンデム型 |

ペロブスカイト層と別の種類の太陽電池層(シリコンなど)を組み合わせる |

・それぞれの層が異なる波長の光を吸収する |

ペロブスカイト型太陽電池が注目される理由

ペロブスカイト型太陽電池は、多様なサイズや形状に加工できることから、従来では設置できなかったような場所にも太陽電池を設置する手段として注目が寄せられています。

軽量で柔軟性の高いペロブスカイト型太陽電池は、例えば、壁面や窓、曲面といった、これまでは設置が難しいとされていた場所への設置も実現します。

また建材と一体化させれは建物のデザイン性を邪魔することなく発電ができるため、太陽光発電のさらなる普及拡大にも寄与するでしょう。

ペロブスカイト型太陽電池の6つのメリット

では、ペロブスカイト型太陽電池にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、6つのメリットを紹介します。

高い変換効率を誇る

ペロブスカイト型太陽電池は、従来のシリコン型に匹敵する高い変換効率を誇る太陽電池です。

光エネルギーを電気エネルギーに変換する効率は、太陽電池の性能を測る上で重要な指標となります。

また、ペロブスカイト型太陽電池は2024年11月時点で26.7%と高い変換効率を示していますが、今後の開発を通じてさらなる変換効率の向上が期待できるでしょう。

材料の改良や構造の工夫によっては、将来的にシリコン型太陽電池を上回る変換効率を実現する可能性も秘めています。

導入コストの削減につながる

ペロブスカイト型太陽電池は製造工程が少なく大量生産に向いているため、導入コストの削減に貢献する可能性があります。

従来のシリコン型太陽電池は、製造工程が複雑なうえに高価な材料が必要で、製造コストが高くなりがちでした。また、大型の製造装置が必要となることから、導入コストも大きくなります。

一方、ペロブスカイト型太陽電池の製造工程はシンプルです。材料も安価で入手しやすく、印刷技術などを活用して大量生産することもできるため、導入コストも抑えられると期待されています。

軽量で柔軟なので活用用途が広い

ペロブスカイト型太陽電池は軽量で柔軟性があるため、壁面や窓、曲面などさまざまな場所に設置できるようになるといわれています。

これまで太陽電池の設置が難しいとされていた場所にも設置できるようになれば、より太陽光発電が身近なものになっていくでしょう。

主要原料のヨウ素を日本で調達しやすい

ペロブスカイト型太陽電池の主要原料であるヨウ素は日本で調達しやすい資源です。日本のヨウ素生産量は世界シェアの約3割を占めており、国内で安定的に調達できる見込みが高いと考えられます。

また、主要原料の調達において海外からの輸入に頼る必要がないということは、世界情勢や価格変動の影響を受けにくいということです。これは、ペロブスカイト型太陽電池の国内流通の安定化にもつながります。

デザイン面で調整しやすい

デザイン面の自由度が高い点も、ペロブスカイト型太陽電池のメリットのひとつでしょう。特に色の選択肢が広い点は、従来の太陽電池にはない特徴です。

従来の太陽電池は黒色や青色に限定されており、建物の外観や景観との調和が難しいケースも少なくありませんでした。しかし、色を選べるペロブスカイト型太陽電池であれば、材料や建物の外観に合わせた色にしたり、模様を描いたりすることも可能です。

従来の太陽光発電よりも弱い光で発電できる

ペロブスカイト型太陽電池は、1,000ルクス、200ルクスといった弱い光でも発電可能です。そのため、日陰や曇りの日でも、ある程度の発電量を確保できます。

また、室内のLED照明でも発電できるため、屋内設置も視野に入るでしょう。幅広い場所で光エネルギーを活用できるようになるのもメリットのひとつです。

参考:一般社団法人沖縄CO2削減推進協議会 次世代太陽電池 ペロブスカイト太陽電池について

ペロブスカイト型太陽電池のデメリット

多くのメリットを持つペロブスカイト型太陽電池ですが、デメリットも存在します。主なデメリットは以下の2つです。

- 外的要因に影響されやすい

- 耐久性・寿命の面で課題がある

それぞれ詳しく解説します。

外的要因に影響されやすい

ペロブスカイト材料は、湿気や水分に弱い材料です。こういった外的要因にさらされると建材が劣化し、発電効率が低下するおそれがあります。

現在はペロブスカイト型太陽電池の実用化に向け、外的要因からの保護対策や技術の開発などが進められています。

耐久性・寿命の面加害で課題がある

ペロブスカイト材料は、湿気や水分に加えて赤外線や紫外線光などにも弱いという性質を持っています。そのため、太陽電池としては耐久性・寿命の面で課題があるのは事実です。

こちらも現在、耐久性を高めるための実験・開発が進められており、実用化されるころには耐久性・寿命面も改良されたペロブスカイト太陽電池が登場していると予想されます。

ペロブスカイト太陽電池の日本での実用化はいつ?

ペロブスカイト太陽電池主要材料であるヨウ素の生産シェア2位である日本は、その優位性を生かし、現在官民が一体となって実用化に向けた取り組みを進めている最中です。

2023年度から企業と連携しながら実証実験を重ねており、2025年の実用化を目指しています。現在、ペロブスカイト太陽電池については中国や欧州諸国でも実用化に向けた開発競争が激化しています。

日本政府も、諸外国に先駆け、早期の社会実装の実現のために「量産技術の確立」「需要の創出」「生産体制の整備」を三位一体で進めると表明しています。

まとめ

ペロブスカイト型太陽電池は、「次世代太陽電池の有力候補」ともいわれ、世界各国で研究開発が進められている太陽電池です。日本政府も、2025年の実用化を目指して企業と連携しながら実証実験を重ねています。

導入コストを抑えつつデザイン性なども保てるため、実用化後の導入を検討し始めている企業も多いでしょう。

実用化後の導入をご希望の場合は、日本生まれの太陽電池モジュールメーカーであるリープトンエナジーにご相談ください。国内外で積み重ねてきた多数の太陽光発電設置実績をもとに、みなさまの不安や疑問を解消いたします。

監修者

リープトンエナジーブログ編集部

”神戸発”太陽電池モジュールメーカー、リープトンエナジーが太陽光発電について易しく詳しく解説します。お問い合わせは、右上の「お問い合わせ」からお気軽にどうぞ。